よくあるご質問 FAQ

みなさまから寄せられた『初級日本語 とびら』シリーズに関するご質問です。

ーーーーーーーーーー

Q 『初級日本語 とびら』(以下、『初級とびら』)の特徴は何ですか。従来の初級日本語総合教科書とは、どのような点が違うのか教えてください。

A 『初級とびら』と従来の初級日本語総合教科書の異なる点について、以下のものが挙げられます。

・「できるリスト」で明確なゴールを設定し、セルフチェック表で学習成果を確認

・「できるリスト」に基づいた会話、文法、話す練習

・ カテゴリー別の「絵入り単語リスト」

・「品詞別単語リスト」に各単語に発音のピッチを明記

・ 各課で学習する単語と漢字が密接にリンク

・ 類似文法や間違えやすい文法を誤用例を示して解説

・ まとまった文章を書くために思考を整理するタスクを提示

・ 聞くストラテジーを身につける練習を収録

・ 多様な文化を扱った長文の読み物を掲載

・ 文字・漢字の練習にきめ細やかな手当て(『ワークブック』)

・ 文法項目を英語で解説した反転授業用動画が閲覧できる

・『上級へのとびら』との連携がスムーズ(初級から中級へのギャップを埋める手当てが必要ない)

・ カラー印刷

ーーーーーーーーーー

Q 『初級とびら』は大学生活が舞台となっていますが、学習者も大学生を対象としていますか。社会人、高校生、日本国内にいる生活者としての外国人にも使用できますか。

A はい。日本国内にいらっしゃる外国人の方でも、本書を使って日本語を学習していただけます。メインキャラクターはシェアハウスで生活している大学生達ですが、「話しましょう(アクティビティ)」には社会人や生活場面がよく出てきます。また、話題は社会人にも十分通用するものなので、話す練習を通して日本語だけでなく様々な視点からの日本文化も学べます。「読みましょう」では社会人でも大いに興味が持てる内容を扱っています。

また、『ワークブック1-1、2-1』は文字・漢字練習に大変役立ち、外国人の児童・生徒などの文字学習にもご活用いただけます。

また、『ワークブック1-1、2-1』は文字・漢字練習に大変役立ち、外国人の児童・生徒などの文字学習にもご活用いただけます。

ーーーーーーーーーー

Q 『初級とびら』は個人レッスンにも使用できますか。

A はい、使用可能です。電子書籍や反転授業用動画を使用しながら、学習者に合わせてアレンジしてご利用いただけます。

ーーーーーーーーーー

Q 現在、中学生や高校生を対象に『初級とびら』を使用して指導しています。このような年齢を対象とした指導のポイントや工夫がありましたら教えてください。

A 『初級とびら』は元々大学生を対象に設計されているため、いくつかのトピックでは中学生や高校生に適さない場合があります。その場合、タスク自体は変更せずに、トピックや語彙を調整することをおすすめします。例えば、自己紹介で「専攻」を話す場面では、科目名を提示し、「~が好きです」という文型を使って話すというアレンジができます。年齢に合った内容にすることで、学習者に身近なテーマで授業を進めることができ、興味を引きやすくなります。

ーーーーーーーーーー

Q 「できるリスト」に基づいた到達目標が達成されているかを、どのように評価していますか。テストや評価の方法について教えてください。

A 各課の「できるリスト」の目標に到達しているかどうかは、以下のように評価しています。

1. Exit Check

課の最後のクラスでExit Checkを用いて簡単に口頭で確認します。「この状況の場合、何と言いますか」などと問いかけ、それができるかどうかをチェックします。もし時間に余裕があれば、詳細な状況を与えたり、Review会話の設定を使ったりして、そのタスクが遂行できるかを教室内でチェックします。

2. レッスンテスト・期末試験

筆記テストに会話の部分を設け、「できるリスト」のタスクに沿った状況の問題を与えます。

A)単なる機械的な活用や翻訳文を問うのではなく、文脈を理解した上で答えるような問題にする。例えば“What kind of …”と訳させるのではなく、“Ask for details”などといった機能やタスクをキューにした問題にする。(「話しましょう」の各「できるリスト」最後の活動や「Review」会話の青い枠内のキューを参照。)

B)会話内にとして、自由な文を作成する問題を数問設ける。例えば“I should have …”と訳させるのではなく、“Express your regret using the appropriate phrase: Anything that fits this context”などといったキューを与える。

3. 口頭試験

中間および期末試験で、与えられた状況に基づいてタスクを遂行する会話を行い、ルーブリックで評価します。評価基準には、タスクの遂行度(「遂行できた」「なんとか遂行できた」「遂行できなかった」)や、コミュニケーションスキル(会話の広がりや相手とのやり取り)を含めます。

4. 話す練習での評価

A)形成的評価 (Formative Assessment): 「できるリスト」のサブ項目(例:「できるI-A」「できるI-B」)の練習は、難易度が段階的に設定されているので、各練習において学習者の理解度を確認することができます。これにより、学びの過程でサポートし、必要に応じて復習やフィードバックを行います。

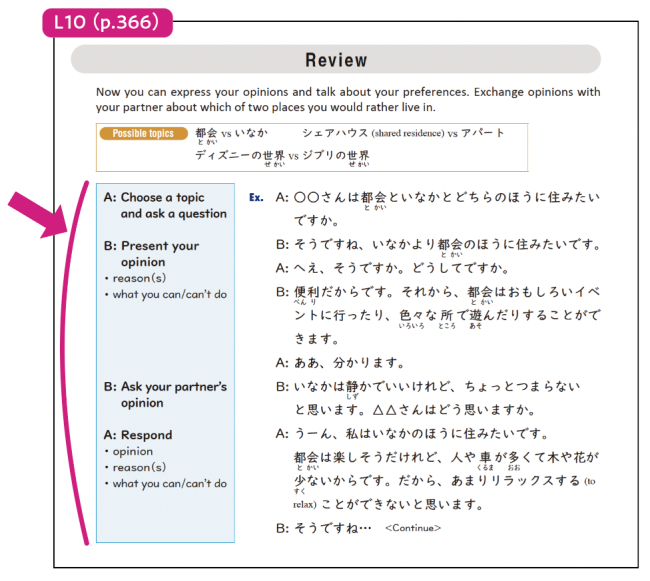

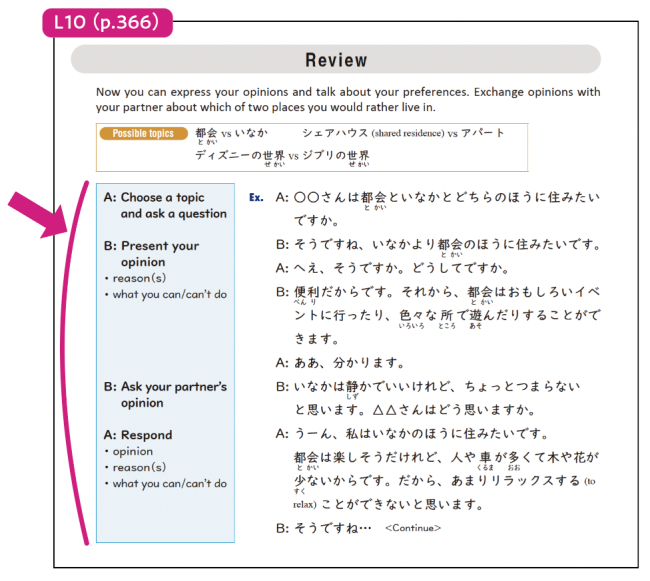

B)包括的評価 (Summative Assessment): 各課の最後に行う「Review」において、学習者が「できるリスト」のタスクをどれだけ達成できているかを総合的に評価します。もし学習者がうまく産出できない部分があれば、その部分を復習・強化します。

1. Exit Check

課の最後のクラスでExit Checkを用いて簡単に口頭で確認します。「この状況の場合、何と言いますか」などと問いかけ、それができるかどうかをチェックします。もし時間に余裕があれば、詳細な状況を与えたり、Review会話の設定を使ったりして、そのタスクが遂行できるかを教室内でチェックします。

2. レッスンテスト・期末試験

筆記テストに会話の部分を設け、「できるリスト」のタスクに沿った状況の問題を与えます。

A)単なる機械的な活用や翻訳文を問うのではなく、文脈を理解した上で答えるような問題にする。例えば“What kind of …”と訳させるのではなく、“Ask for details”などといった機能やタスクをキューにした問題にする。(「話しましょう」の各「できるリスト」最後の活動や「Review」会話の青い枠内のキューを参照。)

B)会話内に

3. 口頭試験

中間および期末試験で、与えられた状況に基づいてタスクを遂行する会話を行い、ルーブリックで評価します。評価基準には、タスクの遂行度(「遂行できた」「なんとか遂行できた」「遂行できなかった」)や、コミュニケーションスキル(会話の広がりや相手とのやり取り)を含めます。

4. 話す練習での評価

A)形成的評価 (Formative Assessment): 「できるリスト」のサブ項目(例:「できるI-A」「できるI-B」)の練習は、難易度が段階的に設定されているので、各練習において学習者の理解度を確認することができます。これにより、学びの過程でサポートし、必要に応じて復習やフィードバックを行います。

B)包括的評価 (Summative Assessment): 各課の最後に行う「Review」において、学習者が「できるリスト」のタスクをどれだけ達成できているかを総合的に評価します。もし学習者がうまく産出できない部分があれば、その部分を復習・強化します。

ーーーーーーーーーー

Q 毎課「会話」から始まりますが、「会話」→「単語」→「文法」と、教科書に出てくる順に授業を進めるのがよいですか。「会話」の効果的な活用方法を知りたいです。

A 「会話」は、会話に出てくる単語と文法が入った時点で取りかかるのが教えやすいと思います。全部を一度に聞かせたり、練習したりするのではなく、「できるリスト」ごとに聞かせて練習すると効果的です。もし、課に入ってすぐ(単語や文法が未習の段階)に聞かせるのでしたら、ブレインストーミング的に、誰が話しているか、どんなことを話しているかなどの話し合いをすると、興味が持続して、単語や文法の練習がしやすいです。他にも、以下のような「会話」の活用法があります。

・ 内容質問を作らせて、翌日にクラスでペアで発表

・ 内容質問の後、代替練習で自分のことを話させる

・ 日本語を見せる、あるいは、ヒント的に英訳だけを見せて日本語で練習させる

・「会話」には文化的要素が含まれていることが多いので、それについての補足説明や映像・イメージを見せたりする

・ 内容質問を作らせて、翌日にクラスでペアで発表

・ 内容質問の後、代替練習で自分のことを話させる

・ 日本語を見せる、あるいは、ヒント的に英訳だけを見せて日本語で練習させる

・「会話」には文化的要素が含まれていることが多いので、それについての補足説明や映像・イメージを見せたりする

ーーーーーーーーーー

Q 『初級とびら』の文法項目と語彙は、どのようにして選択したのですか。選択する際、何か配慮したことはありますか。

A 文法は、「できるリスト」のタスク遂行に必要な初級文法を選定し、難易度を考慮して提出順を決定しました。また、各課で学ぶ「できるリスト」のタスクに必要な複数の文法項目が一緒に使えるよう工夫し、文法項目を組み合わせた練習を多く取り入れています。これにより、個々の文法項目を単独で学ぶのではなく、実際の使用場面に即した形で文法を身につけることができます。

語彙は、各課の「できるリスト」に基づいて、必要な語彙を選びました。特に以下の点に留意しました。

1) 「日本語教育基本語彙データベース」を活用し、初級前半と後半の頻出語彙を優先

2) 各課の語彙数はできるだけ70~80語に調整

3) カタカナ語については、使える語彙を多くするために、英語と音の違いがあまりなく、

容易に意味が推測できるものは単語リストには含めずに使用

語彙は、各課の「できるリスト」に基づいて、必要な語彙を選びました。特に以下の点に留意しました。

1) 「日本語教育基本語彙データベース」を活用し、初級前半と後半の頻出語彙を優先

2) 各課の語彙数はできるだけ70~80語に調整

3) カタカナ語については、使える語彙を多くするために、英語と音の違いがあまりなく、

容易に意味が推測できるものは単語リストには含めずに使用

ーーーーーーーーーー

Q 音声ファイルの活用の仕方を教えてください。

A 「聞きましょう」の音声は聞くストラテジーを練習するために未習の言葉も入っているため、授業内で問題を解くのがメインの練習で十分だと思います。音声はオープンソースになっていますので、クラス内で使用した後も、復習として一人でもう一度問題を解くこともできます。また、本サイトの教師用エリア(アクセスには申請・パスワードが必要です)に音声スクリプトがありますので、先生ご自身でさらなる発展練習を作成することも可能です。

「話しましょう」の音声は、問題の解答の音声となっています。授業でカバーできなかった問題や聞き逃した解答を、聞いて確認することができますので、聴解練習も同時にできます。また、ディクテーションやシャドーイングの素材として活用することもできます。

「話しましょう」の音声は、問題の解答の音声となっています。授業でカバーできなかった問題や聞き逃した解答を、聞いて確認することができますので、聴解練習も同時にできます。また、ディクテーションやシャドーイングの素材として活用することもできます。

ーーーーーーーーーー

Q 『初級とびら I & II 』を終えるのに、どのくらいの時間をかけたらよいでしょうか。カリキュラムや授業時間について教えてください。

ーーーーーーーーーー

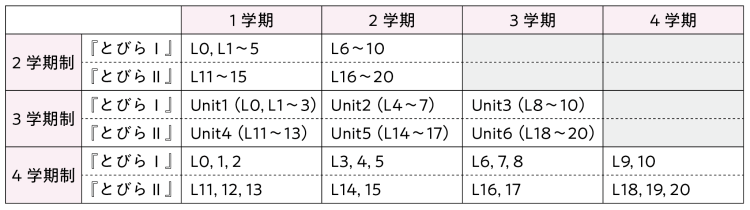

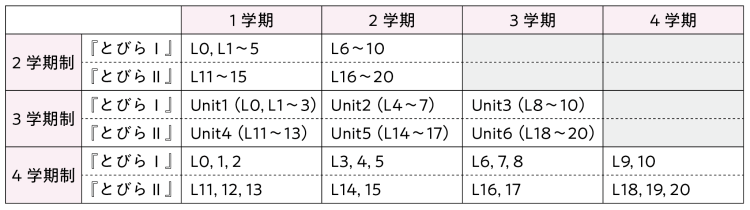

Q 『初級とびら I & II 』の学期に応じたスケジュールを教えてください。

A 以下は、『初級とびら』を使用した学期のスケジュールの例です。ご参考にしてください。

ーーーーーーーーーー

Q 『初級とびら』を採用したいのですが、所属している学校の学生にはレベルが高く、難しそうです。日本語能力があまり高くない学習者に使用する際の工夫を教えてください。

A アクティビティは、積み上げ形式で、最終的にかなり長い会話ができるように作られていますが、学習に時間がかかる学習者の場合は、そこを最終目標とはせず、「A→B」の1ターンの会話があるアクティビティを最終目標とし、同じアクティビティを復習して何度も繰り返し行ってもいいでしょう。また、評価のし方も、かなりの量の単語を理解していないと答えられないようなテストにするのではなく、自分の情報を書く問題(例えば、「週末、何をしましたか」「先週はどうでしたか」のようなpersonalized question)をメインにすると、単語を全部覚える必要がなくなるので、学習者の負担が減ります。

ただ、そのように教えた場合、読み物にかなりの時間がかかってしまいますので、読み物は授業中に扱うのではなく、宿題とするのが適切かと思います。アクティビティの長い会話などを見るとハードルが高く感じてしまうかもしれませんが、左の青い枠を見ると、キューや機能が与えられていますので、それを少しずつ、一つずつ練習して最後に合わせると、長い会話ができるようになります。

ただ、そのように教えた場合、読み物にかなりの時間がかかってしまいますので、読み物は授業中に扱うのではなく、宿題とするのが適切かと思います。アクティビティの長い会話などを見るとハードルが高く感じてしまうかもしれませんが、左の青い枠を見ると、キューや機能が与えられていますので、それを少しずつ、一つずつ練習して最後に合わせると、長い会話ができるようになります。

ーーーーーーーーーー

Q 『初級とびら』を使用していますが、教科書に十分な時間がかけられません。どこを扱って、どこを割愛するか、どのように考えたらよいでしょうか。

A バックワードデザインを意識して、その課が終わったら、最終的に学習者にどんな会話ができるようになってほしいか(「読み」に焦点があるならば、「読み物が読めること」が到達目標になるでしょうか)を先に決めて、そのために必要な項目や活動だけを選んでいくようにすると、不必要なものが削れるのではないかと思います。例えば、ライデン大学(オランダ)の3学期目は14課を全てする時間がないのですが、「相談をする」「適切なアドバイスができる」というのが学習者の到達目標の1つに入っていますので、それに必要な「~てしまう」「~すぎる」「~たらどうですか」の項目だけを選んで教えています。

ーーーーーーーーーー

Q オンライン授業では、どのように授業を進めるのが効果的ですか。各セクションの教え方、 アクティビティのし方、『ワークブック』の取り入れ方などを教えてください。

A オンラインでも対面でも、基本的には学習者のニーズ、人数、到達目標とその評価方法などの要素を考慮して授業を組み立てます。ただ、対面と比べて、オンラインではどうしても指示が伝わりにくかったり、一人一人の学習者に対応できる時間が減ってしまうので、いかに学習者に反転授業用動画などを活用して授業準備をしっかりとしてもらうかが大切になります。また、事前に授業のPPTをシェアし、自分の情報について話すアクティビティなども、授業の前に準備しておくよう指示します。もし授業中に全員が発表をできなかったら、後で教師がフィードバックをするといいでしょう。

また、例えば、動詞の活用などは『ワークブック』を使って家で予習してきてもらい、授業ではそれを強化する練習をすれば、予習してきたことに基づいたアクティビティができます。

また、例えば、動詞の活用などは『ワークブック』を使って家で予習してきてもらい、授業ではそれを強化する練習をすれば、予習してきたことに基づいたアクティビティができます。

ーーーーーーーーーー

Q 『ワークブック』はどのように使用すると効果的でしょうか。授業内、宿題、小テストとしての使い方だけでなく、学習者の力を引き出す活用法を教えてください。

A 『ワークブック』は学習者の基礎練習や自己表現力を伸ばすことに効果を発揮します。授業の前に自分のことについて書いてきてもらい、それを授業内でペアで話させたり、発表させたりするといいでしょう。自分の考えを事前にまとめて書いておくこと、それを翌日に口頭で伝えることで、ライティング・スピーキング両方のスキルを伸ばすことができ、効果的です。

また、漢字の練習などは、学習者が自分の弱点を認識し、強化するなど、自律的な学習にも活用できます。教師は学習者の弱点を強化するために、どの練習問題に取り組むとよいかをアドバイスすることもできます。この場合、教師はオフィスアワーで質問に対応するなどのサポートを行ってください。

また、漢字の練習などは、学習者が自分の弱点を認識し、強化するなど、自律的な学習にも活用できます。教師は学習者の弱点を強化するために、どの練習問題に取り組むとよいかをアドバイスすることもできます。この場合、教師はオフィスアワーで質問に対応するなどのサポートを行ってください。

ーーーーーーーーーー

Q ときどき学生から「『ワークブック』の解答欄が小さくて、書きにくい」という声があります。

A 本サイトのワークブックエリアから、解答用紙(PDF)がダウンロードできます。拡大印刷などでご対応いただけます。

ーーーーーーーーーー

Q 『初級とびら』を採用している教師のためのオンラインコミュニティーはありますか。情報や教材、アイデアを共有できると嬉しいです。

A 現在のところございませんが、今後、教師が共有やコミュニケーションできる場が作れるよう検討させていただきます。

ーーーーーーーーーー